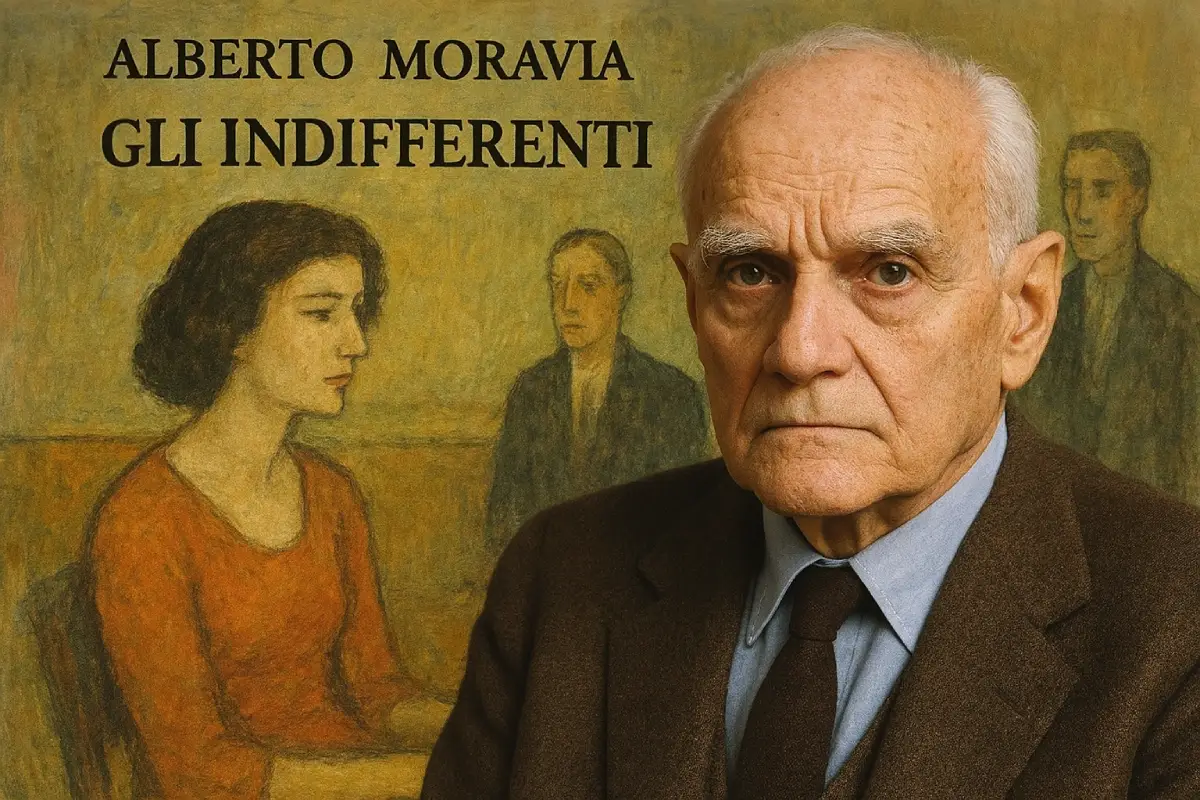

Quando nel 1929 un ragazzo romano di appena ventun anni pubblica un romanzo intitolato “Gli indifferenti”, nessuno immagina che quella voce fredda, distaccata, spietatamente analitica diventerà una delle più importanti della letteratura italiana del Novecento. Alberto Moravia – pseudonimo di Alberto Pincherle – non è stato semplicemente uno scrittore prolifico che ha attraversato quasi tutto il secolo scorso con la sua penna. È stato il cronista implacabile della borghesia italiana, l’anatomista delle ipocrisie sociali, il narratore dell’alienazione moderna, l’esploratore instancabile della sessualità, della noia esistenziale, dell’incomunicabilità umana.

La sua opera – oltre quaranta volumi tra romanzi, racconti, saggi, opere teatrali – costituisce un’indagine monumentale sulla società italiana del Novecento, dalle illusioni fasciste alla disillusione del dopoguerra, dal boom economico alla crisi dei valori degli anni Settanta e Ottanta. Ma Moravia non è mai stato scrittore ideologico o di bandiera. La sua osservazione è quella dell’entomologo che studia gli insetti: fredda, precisa, spietata, ma anche profondamente umana nella sua capacità di comprendere debolezze, contraddizioni, aspirazioni dei suoi personaggi.

Questo articolo esplora la vita e l’opera di uno degli scrittori italiani più tradotti e letti nel mondo, un intellettuale che ha vissuto la Storia in prima persona – dalla persecuzione antiebraica alla Resistenza, dall’impegno politico ai viaggi nei paesi comunisti e del Terzo Mondo – ma che ha sempre mantenuto uno sguardo critico, indipendente, intellettualmente onesto che rifiutava le semplificazioni ideologiche e le appartenenze di comodo.

Le Origini: Una Famiglia Borghese tra Arte e Affari

Alberto Pincherle nasce a Roma il 28 novembre 1907, in una famiglia dell’alta borghesia ebraica assimilata. Il padre, Carlo Pincherle, è architetto e pittore, uomo colto e raffinato. La madre, Teresa de Marsanich, proviene da una famiglia agiata di Ancona. I Pincherle rappresentano perfettamente quella borghesia intellettuale ebraica che aveva trovato nell’Italia post-unitaria libertà e opportunità di integrazione sociale ed economica.

Alberto è il secondo di quattro figli. Cresce in un ambiente privilegiato, in un appartamento elegante di via Sgambati, nel quartiere Pinciano di Roma. La famiglia frequenta salotti culturali, teatri, mostre. Il giovane Alberto respira fin da piccolo aria di cultura, arte, conversazioni intellettuali. Ma questa infanzia dorata viene brutalmente interrotta.

La Malattia: Tubercolosi Ossea e Isolamento Forzato

A nove anni, Alberto viene colpito da tubercolosi ossea, malattia grave e invalidante che all’epoca aveva cure limitate e prognosi spesso infauste. Segue un periodo terribile: lunghi ricoveri in sanatori alpini – Codivilla di Cortina d’Ampezzo, Leysin in Svizzera – cure dolorose, immobilità forzata. Per anni il ragazzo è costretto a letto, ingessato, sofferente.

Questo periodo di isolamento, per quanto traumatico, si rivelerà paradossalmente formativo. Impossibilitato a muoversi, a giocare con coetanei, a vivere una vita normale, Alberto si rifugia nella lettura. Divora libri su libri: classici italiani, francesi, russi, inglesi. Scopre Dostoevskij, Tolstoj, Maupassant, Balzac, Shakespeare, Goldoni. La letteratura diventa non solo evasione ma educazione sentimentale e intellettuale.

In quegli anni di malattia matura anche la decisione di diventare scrittore. Se il corpo è prigioniero, la mente può viaggiare ovunque attraverso le parole. La scrittura diventa vocazione, necessità esistenziale, forma di riscatto.

L’Esordio Folgorante: “Gli indifferenti” (1929)

A diciassette anni, ancora convalescente, Moravia inizia a scrivere quello che diventerà il suo romanzo d’esordio. “Gli indifferenti” viene pubblicato nel 1929, quando l’autore ha appena ventun anni, finanziato dai risparmi della nonna materna (nessun editore voleva rischiare su un esordiente sconosciuto).

Il romanzo è bomba nel panorama letterario italiano. Ambientato nella Roma borghese degli anni venti, racconta quarantotto ore nella vita della famiglia Ardengo: Mariagrazia, madre vedova e superficiale; Michele e Carla, i figli ventenni; Leo Merumeci, amante della madre e aspirante seduttore di Carla. Sono personaggi moralmente vuoti, incapaci di azione autentica, prigionieri di un’indifferenza esistenziale che li paralizza.

Lo stile è asciutto, oggettivo, quasi cinematografico. Nessun lirismo, nessuna retorica. Moravia descrive i suoi personaggi come entomologi che osservano insetti: con precisione scientifica ma senza giudizio morale esplicito. È una tecnica narrativa rivoluzionaria per l’Italia dell’epoca, ancora legata al dannunzianesimo e al lirismo pascoliano.

Il successo è immediato e controverso. La critica si divide: alcuni vedono nel romanzo capolavoro di modernità, altri lo attaccano per “immoralità” e “negativismo”. Il regime fascista guarda con sospetto a questo giovane che descrive la borghesia italiana come moralmente fallita e spiritualmente morta. Ma Moravia è lanciato: a ventuno anni è già scrittore affermato.

Gli Anni Trenta e Quaranta: Maturazione Artistica e Persecuzione

Il successo di “Gli indifferenti” permette a Moravia di dedicarsi completamente alla scrittura. Negli anni Trenta pubblica racconti su riviste, viaggia (Londra, Parigi, Stati Uniti, Cina), frequenta l’ambiente intellettuale romano.

L’Incontro con Elsa Morante

Nel 1936 incontra Elsa Morante, giovane scrittrice di straordinario talento. È colpo di fulmine intellettuale e sentimentale. Elsa è fragile, geniale, complicata. Alberto è affascinato dalla sua intelligenza acuta, dalla sua sensibilità artistica. Si sposano nel 1941, dando vita a uno dei sodalizi letterari più importanti (e tormentati) della cultura italiana.

Il matrimonio dura formalmente fino al 1962, ma la relazione è sempre complessa, segnata da incomprensioni, gelosie reciproche, tradimenti (soprattutto di lui), separazioni e riavvicinamenti. Eppure, per anni formano coppia intellettuale formidabile, leggendosi reciprocamente i testi, criticandosi senza pietà, stimolandosi creativamente.

Le Leggi Razziali e la Fuga

Nel 1938, il regime fascista promulgò le leggi razziali. Moravia, ebreo, diventa improvvisamente cittadino di seconda categoria. Non può più pubblicare con il suo nome (deve usare pseudonimi), non può lavorare, è perseguitato. La situazione peggiora dopo l’armistizio del 1943, quando i tedeschi occupano Roma.

Moravia ed Elsa sono costretti a fuggire. Si rifugiano prima a Fondi, piccolo paese tra Roma e Napoli, poi, quando anche lì diventano insicuri, si nascondono per nove mesi in una capanna di pastori sui monti Aurunci, vicino a Fondi. Vivono in condizioni primitive, con il terrore costante di essere scoperti. È un periodo di privazioni, paura, ma anche di intensa creatività: Moravia scrive gran parte di quello che diventerà “La romana” (1947).

L’esperienza della persecuzione, della paura esistenziale, della vita ridotta all’essenziale segna profondamente Moravia. Nei suoi scritti successivi, la questione ebraica, il fascismo, la guerra civile torneranno spesso, non come temi centrali ma come sfondo onnipresente.

Il Dopoguerra: Impegno Politico e Successo Internazionale

Dopo la Liberazione, Moravia si getta nell’attività intellettuale con energia febbrile. Si iscrive al Partito Comunista Italiano (anche se il suo rapporto con il marxismo rimane sempre critico e indipendente), collabora a giornali e riviste, partecipa a dibattiti culturali.

“La romana” e “La ciociara”

“La romana” (1947) segna un nuovo trionfo. La storia di Adriana, giovane donna che diventa prostituta per necessità economica, esplora temi di povertà, dignità, sopravvivenza nella Roma del dopoguerra. Il romanzo scandalizza benpensanti per la franchezza con cui tratta sessualità e prostituzione, ma conquista pubblico e critica. Viene tradotto in decine di lingue.

“La ciociara” (1957) racconta l’esperienza di una madre e sua figlia durante la guerra, lo sfollamento, le violenze subite. Basato parzialmente sulle esperienze di Moravia e della Morante durante la fuga, il romanzo è tra le testimonianze più potenti sulla Seconda Guerra Mondiale in Italia. Nel 1960, Vittorio De Sica ne trae un film memorabile con Sophia Loren (che vincerà l’Oscar come miglior attrice).

Neorealismo e Oltre

Moravia viene spesso associato al neorealismo, movimento culturale del dopoguerra che privilegia la rappresentazione cruda della realtà sociale. Ma la sua adesione è parziale e critica. Condivide l’interesse per classi popolari, per realtà sociali italiane, ma rifiuta ottimismo ideologico e semplificazione che caratterizzano parte del neorealismo ortodosso.

I suoi personaggi non sono eroi positivi protesi verso un futuro radioso. Sono esseri umani complicati, contraddittori, spesso moralmente ambigui. La sua analisi della società è spietata ma non ideologica: descrive meccanismi di alienazione, incommunicabilità, vuoto esistenziale con lucidità che non concede conforti ideologici.

Gli Anni Cinquanta e Sessanta: Analisi della Borghesia e della Noia

In questi due decenni, Moravia produce alcune delle sue opere più importanti e caratteristiche.

“Il conformista” (1951)

Romanzo che esplora la psicologia del fascismo attraverso la storia di Marcello Clerici, burocrate che cerca disperatamente di essere “normale”, di conformarsi, e che per questo diventa agente fascista incaricato di assassinare suo ex professore antifascista. È un’indagine psicologica profonda sui meccanismi che portano l’individuo a sottomettersi al totalitarismo.

Bernardo Bertolucci ne trarrà nel 1970 un film magistrale con Jean-Louis Trintignant, consolidando la fama internazionale del romanzo.

“Il disprezzo” (1954)

Storia di crisi matrimoniale sullo sfondo del mondo del cinema. Riccardo Molteni, sceneggiatore, assiste impotente al disfacimento del suo matrimonio con Emilia, che progressivamente sviluppa disprezzo per lui. Il romanzo esplora temi dell’inadeguatezza maschile, della commercializzazione dell’arte, della mercificazione dei sentimenti.

Jean-Luc Godard ne fece nel 1963 uno dei capolavori della Nouvelle Vague, con Brigitte Bardot e Michel Piccoli, trasformando il romanzo in meditazione meta-cinematografica sul cinema stesso.

“La noia” (1960)

Forse il romanzo più emblematico di Moravia. Dino, pittore benestante, è paralizzato da noia esistenziale profonda. Incapace di dipingere, incapace di vivere autenticamente, si ossessiona con Cecilia, modella giovane e sfuggente. La loro relazione diventa metafora dell’impossibilità di possesso, della frustrazione del desiderio, del vuoto esistenziale della borghesia contemporanea.

Il romanzo vince il Premio Viareggio e conferma Moravia come uno dei maggiori narratori europei. La noia moraviana non è semplice tedio: è condizione esistenziale, impossibilità di stabilire relazione autentica con la realtà, sensazione di vuoto e insensatezza che caratterizza l’esistenza borghese moderna.

Viaggi, Politica, Giornalismo

Moravia non è scrittore da torre d’avorio. Viaggia instancabilmente: Unione Sovietica, Cina, India, Africa, America Latina. Questi viaggi producono reportage giornalistici, saggi, riflessioni. È corrispondente per “Corriere della Sera”, “L’Espresso”, “La Stampa”.

I suoi reportage da paesi comunisti sono critici ma non anticomunisti. Osserva contraddizioni, denunzia autoritarismo, ma rifiuta semplificazioni della Guerra Fredda. Il suo anticomunismo viscerale della propaganda occidentale gli è estraneo, così come l’apologia acritica del socialismo reale.

Negli anni Sessanta e Settanta collabora strettamente con Pier Paolo Pasolini, altro grande intellettuale critico e anticonformista. Condividono attenzione per classi subalterne, critica feroce alla borghesia, fascinazione per la dimensione corporea e sessuale dell’esistenza. I temperamenti sono diversi: Pasolini lirico e visionario, Moravia analitico e freddo.

La Vita Privata: Amori, Donne, Complessità

La vita sentimentale di Moravia è complicata e intensa. Dopo la fine tormentata del matrimonio con Elsa Morante (ufficialmente 1962, ma di fatto anni prima), ha relazioni con numerose donne, spesso molto più giovani.

La relazione più importante e duratura del secondo periodo della sua vita è quella con Dacia Maraini, scrittrice ventinove anni più giovane conosciuta nel 1962. Vivono insieme per circa vent’anni, in rapporto intenso ma non esclusivo (Moravia continua ad avere altre relazioni). Dacia è presenza fondamentale: intelligente, colta, femminista, stimola Moravia intellettualmente.

Nel 1986, Moravia conosce Carmen Llera, giornalista spagnola quarantasette anni più giovane. È colpo di fulmine. Nonostante la differenza d’età estrema (lui 79 anni, lei 32), si sposano nel 1986. Carmen sarà con lui fino alla morte, due anni dopo.

Le donne di Moravia – così presenti nei suoi romanzi come personaggi complessi, spesso più autentici e vitali degli uomini – sono state parte essenziale della sua vita. Ma il suo rapporto con la femminilità rimane complicato, segnato da fascinazione e incomprensione, desiderio di possesso e consapevolezza dell’impossibilità del possesso.

Lo Stile: Prosa Oggettiva e Analisi Psicologica

Lo stile moraviano è immediatamente riconoscibile:

Oggettività: Rifiuto di lirismo, sentimentalismo, retorica. La prosa è asciutta, precisa, quasi scientifica.

Chiarezza: Frasi lineari, sintassi semplice, lessico non ricercato. Moravia vuole essere capito, non stupire con virtuosismi linguistici.

Ripetizione: Tecnica deliberata. Concetti, situazioni, frasi vengono ripetute con variazioni minime, creando effetto ipnotico, ossessivo, che riflette la natura ossessiva dei pensieri dei personaggi.

Dialoghi: Lunghi, apparentemente realistici ma in realtà stilizzati. I personaggi parlano molto, spesso senza comunicare veramente. Il dialogo diventa strumento di incomprensione.

Descrizione psicologica: Introspezione continua. I personaggi analizzano se stessi incessantemente, spesso senza arrivare a una comprensione autentica. L’analisi psicologica diventa essa stessa forma di alienazione.

Questo stile, inizialmente criticato come “antiestetico” o “troppo freddo”, è in realtà perfettamente funzionale ai temi moraviani: alienazione, incommunicabilità, vuoto esistenziale richiedono prosa che rifletta questi stati d’animo.

I Temi Ricorrenti: Un Universo Moraviano

L’opera di Moravia, per quanto vasta e variegata, ruota attorno a nuclei tematici ricorrenti:

La Borghesia e le Sue Ipocrisie

Moravia è cronista implacabile della borghesia italiana: ne descrive materialismo, vuoto morale, ipocrisia, conformismo. Ma non con moralismo semplice: i suoi borghesi sono vittime quanto carnefici, prigionieri di strutture sociali e mentali che li alienano.

La Noia e l’Alienazione

La noia moraviana è condizione esistenziale: incapacità di stabilire relazione autentica con realtà, sensazione di vuoto e insensatezza. Non è semplice tedio ma forma di alienazione moderna, dove l’individuo si sente estraneo a sé stesso e al mondo.

La Sessualità

Moravia tratta sessualità con franchezza inusuale per l’epoca. Ma non è interesse pruriginoso: la sessualità nei suoi romanzi è spesso metafora di relazioni di potere, tentativo (fallito) di connessione autentica, espressione di desideri contraddittori. Il sesso è raramente liberatorio; più spesso è un’ulteriore forma di alienazione.

Il Denaro

Il denaro è presenza costante. Condiziona relazioni, corrompe sentimenti, definisce identità. Moravia, cresciuto in famiglia benestante ma sensibile a ingiustizie sociali, esplora continuamente come relazioni economiche strutturino l’esistenza.

L’Impossibilità dell’Amore

Nei romanzi moraviani, l’amore autentico è quasi sempre impossibile. Le relazioni sono dominate da incomprensione, incommunicabilità, tentativi falliti di possesso. L’altro rimane fondamentalmente inaccessibile.

Il Fascismo e il Conformismo

Il fascismo (e più in generale il conformismo, la sottomissione) è indagato come fenomeno psicologico prima che politico. “Il conformista” esplora meccanismi mentali che portano a sottomissione volontaria.

Opere Maggiori: Un Percorso Attraverso il Novecento

Oltre ai già citati, altri romanzi fondamentali:

“Agostino” (1944): Racconto di iniziazione sessuale e perdita dell’innocenza di un ragazzo adolescente. Breve ma intenso, esplora la scoperta del sesso e della morte.

“Racconti romani” (1954): Raccolta di racconti ambientati nella Roma popolare. Personaggi delle borgate, piccoli delinquenti, prostitute, disoccupati. Moravia esplora classi subalterne con sguardo diverso dalla borghesia dei romanzi maggiori.

“La vita interiore” (1978): Romanzo della maturità, più sperimentale nella forma. Riflessione sulla scrittura, sulla memoria, sull’invecchiamento.

“1934” (1982): Romanzo ambientato durante il fascismo, quasi autobiografico. Lucio, giovane intellettuale ebreo, vive tra conformismo esteriore e dissidenza interiore.

Riconoscimenti e Polemiche

Moravia riceve numerosi riconoscimenti internazionali: Premio Strega (1952), Premio Viareggio (1961), Legion d’Onore francese, candidature al Nobel (che non vinse mai, misteriosamente).

Ma è anche figura controversa. Negli anni Settanta e Ottanta, giovani scrittori lo attaccano come rappresentante di letteratura “vecchia”, realista, borghese. Le neoavanguardie lo vedono come nemico da abbattere. Moravia risponde con sarcasmo e continua a scrivere.

Le polemiche politiche sono frequenti. La sinistra ortodossa lo critica per non essere abbastanza comunista; la destra per essere troppo filosovietico. Lui mantiene indipendenza intellettuale, rifiutando appartenenze comode.

Gli Ultimi Anni e la Morte

Negli anni Ottanta, Moravia continua a scrivere, viaggiare, intervenire nel dibattito pubblico. La salute inizia a vacillare. Ha problemi cardiaci, difficoltà respiratorie.

Il 26 settembre 1990, nella sua casa di Lungotevere della Vittoria a Roma, muore improvvisamente. Ha 82 anni. Carmen, sua moglie, lo trova nella vasca da bagno, colpito da attacco cardiaco.

I funerali a Roma sono imponenti: migliaia di persone, autorità politiche e culturali, scrittori, artisti, lettori comuni. L’Italia perde uno dei suoi intellettuali più importanti.

L’Eredità: Moravia Oggi

A oltre trent’anni dalla morte, quale eredità lascia Moravia?

Influenza letteraria: Ha formato generazioni di scrittori. La sua tecnica narrativa, il suo sguardo sulla borghesia, la sua capacità di indagine psicologica hanno fatto scuola.

Rilevanza tematica: I temi moraviani – alienazione, noia esistenziale, incommunicabilità, crisi dell’individuo moderno – rimangono attuali, forse più di allora.

Traduzioni: È tra gli autori italiani più tradotti al mondo. I suoi romanzi sono letti in ogni continente, studiati nelle università, analizzati dai critici.

Adattamenti: Cinema ha attinto copiosamente: oltre ai già citati, molti altri suoi racconti e romanzi sono stati trasposti.

Dibattito critico: Continua. Alcuni lo considerano maestro insuperato del romanzo italiano moderno; altri lo criticano per ripetitività, per visione troppo pessimistica, per trattamento delle figure femminili.

Conclusione: Lo Sguardo Impietoso che Illumina

Alberto Moravia è stato uno scrittore che ha avuto il coraggio di guardare senza pietà la borghesia italiana, di denunciarne il vuoto morale e spirituale, di mostrarne ipocrisie e meschinità. Ma questo sguardo impietoso non nasceva da odio o disprezzo. Nasceva da profonda comprensione della natura umana, delle sue debolezze, delle sue contraddizioni.

Moravia non giudicava i suoi personaggi (almeno non esplicitamente). Li osservava, li descriveva, li analizzava. È proprio questa assenza di giudizio morale esplicito rendeva la sua critica più potente: i lettori vedevano se stessi in quei personaggi alienati, annoiati, incapaci di amore autentico. Era un specchio scomodo ma necessario.

La sua opera rimane testimonianza fondamentale del Novecento italiano: cronaca spietata di un’epoca, delle sue illusioni e disillusioni, dei suoi valori e della loro crisi. Ma è anche un’esplorazione di questioni umane universali e atemporali: la ricerca di senso, il desiderio di connessione autentica, la lotta contro il vuoto esistenziale.

Leggere Moravia oggi significa confrontarsi con queste domande, con queste contraddizioni. Significa accettare uno sguardo disincantato sulla condizione umana, ma anche riconoscere in questo disincanto una forma di onestà intellettuale rara e preziosa.

Alberto Moravia ci ha lasciato una biblioteca di opere che continueranno a parlare alle generazioni future, finché esisteranno lettori capaci di riconoscere in quelle pagine la verità scomoda ma illuminante della propria esistenza.

Scopri le opere di Alberto Moravia su Amazon

Articolo pubblicato da Stile Tricolore