Nel cuore pulsante della Città Eterna, tra le vie lastricate che hanno visto passare imperatori e papi, gladiatori e pellegrini, sorge uno dei monumenti più straordinari mai concepiti dall’ingegno umano: il Pantheon. Questa meraviglia architettonica, che da quasi duemila anni domina piazza della Rotonda con la sua presenza maestosa e misteriosa, rappresenta non solo il vertice dell’arte costruttiva romana, ma anche uno dei simboli più potenti della capacità umana di creare bellezza eterna.

Il Pantheon non è semplicemente un edificio antico; è un ponte temporale che collega il mondo moderno alla grandezza dell’Impero Romano, un libro di pietra che racconta storie di imperatori visionari, architetti geniali e di una civiltà che ha saputo coniugare funzionalità e bellezza in modo irripetibile. Oggi, mentre milioni di visitatori da tutto il mondo varcano la sua soglia, il Pantheon continua a stupire e interrogare, mantenendo intatti i suoi segreti architettonici e il suo fascino magnetico.

Le Origini: Marco Agrippa e la Prima Costruzione

Il Visionario Genero di Augusto

La storia del Pantheon inizia nel 27 a.C., quando Marco Vipsanio Agrippa, genero e fidato collaboratore dell’imperatore Augusto, decise di costruire un tempio dedicato a tutte le divinità romane nel cuore del Campo Marzio. Agrippa, figura poliedrica del primo Impero, era non solo un abile generale e amministratore, ma anche un appassionato mecenate e innovatore architettonico che aveva già realizzato opere monumentali come le Terme che portavano il suo nome.

Il primo Pantheon di Agrippa era strutturalmente diverso dall’edificio che ammiriamo oggi: si trattava di un tempio rettangolare tradizionale, orientato verso sud, con un pronao sostenuto da colonne e una cella interna. L’iscrizione che ancora oggi campeggia sul frontone – “M·AGRIPPA·L·F·COS·TERTIVM·FECIT” (Marco Agrippa, figlio di Lucio, console per la terza volta, fece costruire) – testimonia la paternità originaria di questo straordinario progetto.

La concezione innovativa di dedicare un tempio a tutte le divinità rifletteva la politica religiosa illuminata di Augusto, che mirava a unificare l’Impero attraverso la tolleranza e l’inclusione delle diverse tradizioni spirituali. Il Pantheon rappresentava simbolicamente l’universalità dell’Impero Romano e la sua capacità di accogliere e integrare culture diverse sotto un’unica volta celeste.

I Primi Secoli e le Vicissitudini

Il Pantheon di Agrippa attraversò vicissitudini diverse nei primi secoli della sua esistenza. Danneggiato da incendi durante i regni di Tito nell’80 d.C. e di Traiano nel 110 d.C., l’edificio subì restauri che ne modificarono progressivamente la struttura originaria. Questi eventi, pur tragici per la conservazione dell’opera originale, crearono le condizioni per la rinascita del monumento nella sua forma definitiva.

Le fonti storiche dell’epoca documentano l’importanza cultuale e sociale del Pantheon nella vita religiosa romana. Il tempio ospitava cerimonie solenni, sacrifici pubblici e celebrazioni che coinvolgevano l’intera cittadinanza romana. La sua posizione nel Campo Marzio, area sacra e cerimoniale per eccellenza, ne faceva uno dei fulcri della vita spirituale della capitale dell’Impero.

Adriano: L’Imperatore Architetto e la Ricostruzione

Il Genio Creativo di Publio Elio Adriano

La trasformazione del Pantheon nel capolavoro architettonico che conosciamo oggi si deve al genio visionario dell’imperatore Adriano (117-138 d.C.), una delle figure più complete e affascinanti della storia romana. Adriano non era solo un abile sovrano e stratega militare, ma anche un intellettuale raffinato, un poeta sensibile e, soprattutto, un architetto innovativo che rivoluzionò il linguaggio costruttivo del suo tempo.

Intorno al 126 d.C., Adriano decise di ricostruire completamente il Pantheon, mantenendo l’iscrizione di Agrippa per onorare la memoria del fondatore originario ma creando un edificio completamente nuovo e rivoluzionario. Questa scelta, che testimonia la magnanimità e il rispetto per la tradizione tipici di Adriano, ha creato una certa confusione negli storici moderni sulla datazione precisa del monumento.

Il progetto adrianeo rappresentava una sintesi perfetta tra tradizione e innovazione: manteneva la funzione religiosa originaria ma la esprimeva attraverso un linguaggio architettonico completamente nuovo, che combinava elementi dell’architettura templare romana con audaci sperimentazioni strutturali e spaziali che anticipavano di secoli le conquiste dell’architettura moderna.

L’Innovazione Architettonica Rivoluzionaria

La genialità progettuale di Adriano si manifestò nella creazione di uno spazio interno completamente inedito per l’architettura del tempo: una rotonda perfetta sormontata da una cupola emisferica che creava un ambiente di rara suggestione e potenza spirituale. Questa concezione spaziale rappresentava una rottura rivoluzionaria rispetto ai canoni architettonici tradizionali del tempio romano.

L’integrazione tra struttura portante e significato simbolico raggiunse nel Pantheon livelli di perfezione mai più eguagliati: la cupola rappresentava la volta celeste, l’oculus centrale simboleggiava il sole e l’occhio divino che tutto vede, mentre le proporzioni matematiche dell’insieme riflettevano l’ordine cosmico e l’armonia universale.

La sperimentazione costruttiva adrianea utilizzò tecniche e materiali innovativi che permisero di realizzare una cupola di dimensioni senza precedenti: l’uso di calcestruzzo alleggerito con materiali vulcanici, la variazione dello spessore murario, la distribuzione sapiente dei carichi rappresentavano conquiste tecnologiche che sarebbero state riscoperte solo nel Rinascimento.

La Meraviglia Architettonica: Analisi Tecnica e Simbolica

La Cupola: Prodigio di Ingegneria Antica

La cupola del Pantheon, con i suoi 43,44 metri di diametro, rimase per oltre milletrecento anni la più grande cupola del mondo, fino alla costruzione della cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze nel XV secolo. Questa straordinaria struttura, realizzata interamente in calcestruzzo, rappresenta il culmine dell’arte costruttiva romana e testimonia il livello tecnologico eccezionale raggiunto dall’ingegneria antica.

La tecnica costruttiva utilizzata prevedeva l’impiego di casseforme lignee temporanee su cui veniva gettato il calcestruzzo in anelli concentrici successivi. La genialità del progetto consisteva nella variazione progressiva dello spessore murario (da 6 metri alla base a 1,2 metri in sommità) e nella composizione del calcestruzzo, che utilizzava aggregati sempre più leggeri man mano che si saliva verso l’apice.

I materiali impiegati testimoniano la raffinata conoscenza tecnica dei costruttori romani: travertino e tufo per le fondazioni, mattoni e scaglie di travertino per le zone intermedie, tufo e pomice per le parti superiori. Questa sapiente gradazione permetteva di ridurre progressivamente il peso della struttura mantenendo la resistenza necessaria.

L’Oculus: Finestra sul Divino

L’oculus, l’apertura circolare di 8,92 metri di diametro che corona la cupola, rappresenta uno degli elementi più spettacolari e simbolicamente potenti del Pantheon. Questa apertura, priva di qualsiasi chiusura, permette l’ingresso diretto della luce solare e degli agenti atmosferici, creando un collegamento fisico e spirituale tra lo spazio interno e il mondo celeste.

Il gioco di luce che si crea attraverso l’oculus trasforma continuamente l’atmosfera interna del Pantheon: il disco di sole che si muove sulle pareti e sul pavimento durante il giorno crea una sorta di orologio solare monumentale che scandisce il tempo e collega l’edificio ai ritmi cosmici. Durante le piogge, l’acqua che scende dall’oculus viene raccolta da un sistema di drenaggio sotterraneo perfettamente funzionante ancora oggi.

Il significato simbolico dell’oculus è molteplice: rappresenta l’occhio di Giove che veglia sull’umanità, il sole che illumina e vivifica il mondo, l’apertura attraverso cui le divinità possono manifestare la loro presenza. Questa simbologia cosmica faceva del Pantheon non solo un tempio, ma una vera e propria rappresentazione dell’universo in forma architettonica.

Le Proporzioni Perfette e l’Armonia Matematica

Il sistema proporzionale del Pantheon rivela una ricerca di perfezione matematica che riflette la concezione antica dell’armonia universale. Il diametro della cupola corrisponde esattamente all’altezza interna dell’edificio (43,44 metri), creando un volume interno che potrebbe contenere perfettamente una sfera. Questa geometria perfetta non è casuale ma rispecchia concezioni filosofiche e cosmologiche precise.

Le otto nicchie che si aprono nelle pareti perimetrali, alternate a edicole più piccole, creano un ritmo architettonico che scandisce lo spazio interno e offriva ospitalità alle statue delle principali divinità romane. Questa organizzazione spaziale rifletteva una gerarchia divina precisa e permetteva lo svolgimento ordinato delle cerimonie religiose.

La decorazione interna, di cui rimangono tracce nelle nicchie e negli elementi architettonici, utilizzava marmi pregiati provenienti da tutto l’Impero: porfido rosso dall’Egitto, marmo numidico dall’Africa, granito dalla Nubia. Questa ricchezza materica sottolineava l’universalità del tempio e la grandezza dell’Impero che aveva reso possibile tale concentrazione di ricchezze.

La Trasformazione Cristiana: Da Tempio Pagano a Chiesa

Il Dono di Foca a Bonifacio IV

La sopravvivenza del Pantheon attraverso i secoli bui del Medioevo si deve a un evento cruciale avvenuto nel 609 d.C., quando l’imperatore bizantino Foca donò l’edificio a Papa Bonifacio IV. Questa donazione, che trasformò il tempio pagano nella chiesa cristiana di Santa Maria ad Martyres, rappresentò la salvezza del monumento dalla distruzione che colpì molti altri edifici dell’antichità.

La consacrazione cristiana avvenne il 13 maggio 609 d.C., data che ancora oggi viene celebrata come festa della dedicazione della chiesa. Secondo la tradizione, Papa Bonifacio IV fece trasportare nel Pantheon ventotto carri di reliquie di martiri cristiani dalle catacombe romane, trasformando simbolicamente il tempio di tutti gli dei nel santuario di tutti i martiri cristiani.

Questa continuità d’uso religiosa fu determinante per la conservazione dell’edificio: mentre altri monumenti romani venivano abbandonati, spogliati dei loro materiali o distrutti, il Pantheon continuava ad essere utilizzato, mantenuto e venerato dalla comunità cristiana. La sacralità del luogo, pur cambiando di segno religioso, rimase inalterata attraverso i secoli.

Gli Adattamenti e le Modifiche Medievali

L’adattamento liturgico del Pantheon alle esigenze del culto cristiano richiese modifiche strutturali relativamente contenute che non compromisero l’integrità architettonica dell’edificio. Venne costruito un altare maggiore nella nicchia di fondo, furono aggiunte suppellettili liturgiche e decorazioni cristiane, ma la struttura fondamentale rimase inalterata.

Durante il Medioevo, il Pantheon subì alcune trasformazioni che riflettevano i cambiamenti storici e sociali dell’epoca: venne aggiunto un campanile (poi demolito), furono costruite abitazioni addossate alle pareti esterne, e l’area circostante si popolò di edifici che sfruttavano la protezione offerta dalla grande massa muraria del tempio.

Le fonti medievali descrivono il Pantheon come uno dei luoghi più venerati della cristianità romana, meta di pellegrinaggi e sede di celebrazioni solenni. La sua fama si estendeva in tutta Europa, e molti viaggiatori lasciarono testimonianze scritte dello stupore provato nel visitare questo miracolo architettonico dell’antichità conservato in epoca cristiana.

Il Pantheon nel Rinascimento: Riscoperta e Venerazione

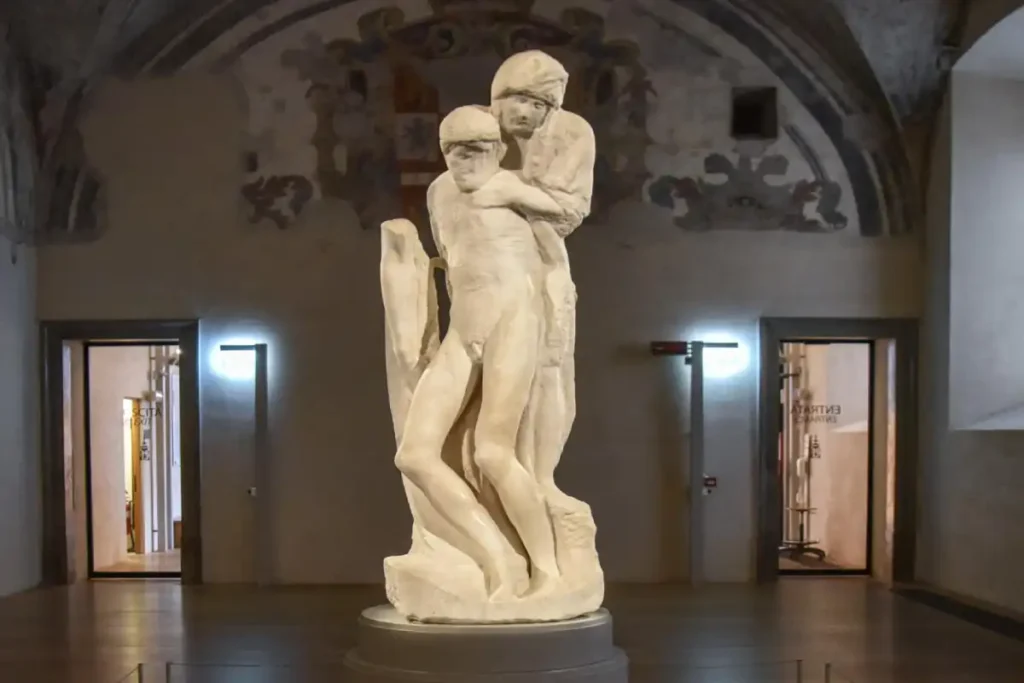

Il Rinascimento segnò una nuova fase nella storia del Pantheon, quando architetti, artisti e umanisti riscoprirono il valore artistico e tecnologico dell’edificio romano. Personalità come Brunelleschi, Bramante, Raffaello e Michelangelo studiarono attentamente la struttura del Pantheon, traendone ispirazione per le loro opere e contribuendo a diffondere la conoscenza delle tecniche costruttive antiche.

Raffaello Sanzio, che aveva scelto il Pantheon come sua sepoltura nel 1520, contribuì significativamente alla valorizzazione artistica del monumento. La sua tomba, realizzata da suoi allievi secondo un progetto che integrava armoniosamente elementi antichi e rinascimentali, trasformò il Pantheon in un luogo di pellegrinaggio per gli artisti di tutta Europa.

Gli studi rinascimentali sul Pantheon produssero trattati tecnici, disegni architettonici e analisi strutturali che rappresentano ancora oggi documenti fondamentali per la comprensione dell’edificio. Questi lavori contribuirono alla riscoperta dell’architettura classica e influenzarono profondamente lo sviluppo dell’architettura europea nei secoli successivi.

I Segreti Costruttivi: Tecnologie e Materiali

Il Calcestruzzo Romano: Una Tecnologia Perduta e Ritrovata

Il calcestruzzo utilizzato nel Pantheon rappresentava il vertice tecnologico dell’arte costruttiva romana, una combinazione di materiali e tecniche che conferiva alla struttura resistenza, durabilità e leggerezza straordinarie. La composizione di questo materiale, studiata approfonditamente solo in epoca moderna, rivela una sofisticata conoscenza delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti.

La malta romana era composta da calce, pozzolana (cenere vulcanica dei Colli Albani) e acqua, materiali che reagendo chimicamente formavano un legante di eccezionale resistenza. La pozzolana, in particolare, conferiva al calcestruzzo proprietà idrauliche che permettevano la presa anche sott’acqua e garantivano una resistenza superiore a quella di molti cementi moderni.

Gli aggregati utilizzati variavano a seconda della posizione nella struttura: travertino e tufo per le zone soggette a maggiori carichi, pomice e materiali vulcanici leggeri per le parti superiori della cupola. Questa variazione consentiva di ottimizzare il rapporto peso-resistenza e di distribuire uniformemente le sollecitazioni strutturali.

I Sistemi di Alleggerimento e Distribuzione dei Carichi

La genialità strutturale del Pantheon si manifesta nei sofisticati sistemi di alleggerimento della cupola, che utilizzavano cavità interne, variazioni di spessore e materiali di diversa densità per ridurre il peso complessivo senza compromettere la resistenza. Questi accorgimenti tecnici furono ripresi e perfezionati dall’architettura bizantina e rinascimentale.

I cassettoni decorativi della cupola non sono solo elementi estetici ma svolgono una funzione strutturale fondamentale: riducono il peso della volta, distribuiscono le tensioni in modo uniforme e creano un sistema di nervature che conferisce rigidità alla struttura. La progressiva diminuzione delle dimensioni dei cassettoni verso l’apice crea inoltre un effetto prospettico che amplifica la percezione dell’altezza interna.

Il sistema di fondazioni del Pantheon utilizza un anello di calcestruzzo armato con blocchi di travertino che distribuisce uniformemente i carichi della cupola sul terreno. Questa soluzione tecnica, estremamente avanzata per l’epoca, garantisce la stabilità dell’edificio anche in presenza di sollecitazioni sismiche o di cedimenti differenziati del terreno.

L’Involucro Esterno e i Sistemi di Protezione

L’involucro esterno del Pantheon combina funzioni strutturali ed estetiche attraverso un sapiente utilizzo di materiali e tecniche costruttive diverse. Le pareti esterne, realizzate in cortina laterizia con ammorsature in travertino, presentano una serie di archi di scarico e contrafforti che alleggeriscono la massa muraria e distribuiscono i carichi della cupola.

Il sistema di drenaggio delle acque meteoriche, ancora perfettamente funzionante dopo duemila anni, utilizza una rete di canalizzazioni interne alle murature che convogliano l’acqua piovana dall’oculus verso il sistema fognario sottostante. Questo impianto idraulico testimonia l’attenzione dei costruttori romani per la durabilità e la manutenzione degli edifici.

La copertura esterna originaria della cupola era realizzata in lastre di bronzo dorato che proteggevano la struttura in calcestruzzo dagli agenti atmosferici e conferivano al Pantheon uno splendore visibile da grande distanza. Questa copertura, spoliata nell’alto Medioevo, fu sostituita con materiali meno pregiati che tuttavia garantiscono ancora oggi un’efficace protezione strutturale.

Il Pantheon come Mausoleo: Da Raffaello ai Re d’Italia

Raffaello: L’Artista che Scelse l’Eternità

La sepoltura di Raffaello Sanzio nel Pantheon, avvenuta nel 1520, rappresentò un momento cruciale nella trasformazione del tempio romano in pantheon degli illustri italiani. La scelta dell’artista urbinate di essere sepolto nell’antico tempio non fu casuale ma rifletteva una profonda comprensione del valore simbolico e artistico dell’edificio adrianeo.

La tomba di Raffaello, progettata dall’allievo Lorenzetto su disegni del maestro, si integra armoniosamente nell’architettura antica attraverso un linguaggio classico che dialoga rispettosamente con il contesto monumentale. L’epitaffio di Pietro Bembo celebra l’artista come nuovo Apelle, stabilendo un collegamento ideale tra l’arte antica e quella rinascimentale.

La presenza di Raffaello nel Pantheon trasformò il monumento in meta di pellegrinaggio per artisti di tutta Europa, contribuendo alla sua riscoperta e valorizzazione durante l’epoca moderna. La tomba divenne simbolo dell’eternità dell’arte e del genio creativo, rafforzando il ruolo del Pantheon come tempio laico della cultura e della bellezza.

I Sovrani d’Italia e il Pantheon Risorgimentale

Con l’Unità d’Italia, il Pantheon assunse una nuova funzione simbolica come mausoleo della dinastia sabauda e Pantheon nazionale. La sepoltura di Vittorio Emanuele II nel 1878, seguita da quella della regina Margherita di Savoia e del re Umberto I, trasformò l’antico tempio romano in santuario dell’Italia unita.

Le tombe reali, realizzate in stile neoclassico con marmi pregiati e decorazioni che richiamano la simbologia risorgimentale, si inseriscono nel contesto antico con rispetto e solennità. La presenza delle spoglie dei primi sovrani d’Italia conferisce al Pantheon una dimensione storica che collega l’antichità romana alla storia contemporanea.

La funzione commemorativa del Pantheon si è mantenuta viva attraverso i decenni, ospitando cerimonie ufficiali, commemorazioni storiche e celebrazioni che sottolineano il suo ruolo di simbolo dell’identità nazionale italiana. Il monumento rappresenta la continuità storica tra Roma antica e Italia moderna.

Il Pantheon nella Cultura e nell’Arte

Fonte di Ispirazione per Architetti e Artisti

Il Pantheon ha rappresentato per secoli un modello insuperato di perfezione architettonica, ispirando generazioni di architetti, pittori, scultori e intellettuali. La sua influenza si estende dall’architettura neoclassica americana alle correnti moderne del XX secolo, testimoniando la persistente attualità delle sue soluzioni spaziali e tecniche.

Thomas Jefferson, architetto oltre che presidente americano, si ispirò direttamente al Pantheon per la progettazione della Rotunda dell’Università della Virginia, creando un dialogo architettonico tra il mondo classico e la giovane nazione americana. Questo esempio illustra come l’eredità del Pantheon abbia attraversato oceani e culture, mantenendo intatto il suo fascino universale.

Gli architetti contemporanei continuano a studiare e reinterpretare le soluzioni spaziali del Pantheon: da Louis Kahn a Tadao Ando, molti maestri dell’architettura moderna hanno trovato nel tempio romano una fonte inesauribile di ispirazione per la creazione di spazi contemplativi e spiritualmente intensi.

Il Pantheon nella Letteratura e nel Cinema

La dimensione letteraria del Pantheon attraversa i secoli, dai classici latini alla letteratura contemporanea. Scrittori come Stendhal, Henry James, Marguerite Yourcenar hanno descritto l’emozione di visitare questo monumento, contribuendo a costruire la sua aura leggendaria nella cultura europea.

Il cinema internazionale ha utilizzato il Pantheon come set di film memorabili, sfruttando la sua potenza visiva e il suo significato simbolico per creare atmosfere di grande suggestione. Da “Angeli e Demoni” di Ron Howard ai classici del cinema italiano, il Pantheon rappresenta un’icona cinematografica che evoca immediatamente l’eternità di Roma.

La fotografia artistica ha trovato nel Pantheon uno dei soggetti più affascinanti e sfidanti: la complessità della luce che filtra dall’oculus, i giochi chiaroscurali sulle pareti curve, la monumentalità degli spazi interni offrono infinite possibilità espressive che continuano ad attrarre fotografi da tutto il mondo.

Conservazione e Valorizzazione: Sfide del XXI Secolo

Il Peso del Turismo di Massa

Il successo turistico del Pantheon, con oltre 6 milioni di visitatori annui, pone sfide importanti per la conservazione del monumento. Il flusso continuo di visitatori, l’inquinamento urbano, le vibrazioni del traffico cittadino rappresentano fattori di stress per una struttura che, pur essendo straordinariamente resistente, richiede attenzioni costanti per la sua preservazione.

Le strategie di gestione dei flussi turistici includono sistemi di prenotazione online, percorsi guidati che distribuiscono i visitatori negli spazi disponibili, orari scaglionati che evitano sovraffollamenti dannosi per la struttura e per la qualità dell’esperienza di visita.

L’educazione del pubblico rappresenta un elemento fondamentale per la conservazione: visitatori consapevoli del valore storico e della fragilità del monumento contribuiscono attivamente alla sua protezione attraverso comportamenti rispettosi e attenzione alle indicazioni fornite dal personale specializzato.

Tecnologie Moderne per la Conservazione

L’applicazione di tecnologie avanzate alla conservazione del Pantheon include sistemi di monitoraggio continuo che controllano parametri ambientali, movimenti strutturali, infiltrazioni d’acqua e altri fattori che potrebbero minacciare l’integrità del monumento. Questi sistemi permettono interventi preventivi tempestivi ed efficaci.

Le tecniche di restauro utilizzano materiali e metodologie che rispettano la natura originaria della struttura antica, privilegiando interventi reversibili e compatibili che non alterino le caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali storici. La ricerca scientifica continua a sviluppare soluzioni sempre più raffinate per la conservazione del patrimonio architettonico.

La documentazione digitale del Pantheon attraverso scanner laser tridimensionali, fotogrammetria ad alta risoluzione e modellazione virtuale crea un archivio digitale completo che serve sia per studi scientifici sia per la divulgazione culturale, garantendo la trasmissione delle conoscenze alle future generazioni.

Progetti di Valorizzazione Culturale

I programmi di valorizzazione del Pantheon includono iniziative educative, eventi culturali, pubblicazioni scientifiche e progetti di ricerca che approfondiscono la conoscenza del monumento e ne diffondono l’apprezzamento presso pubblici diversificati. Questi progetti coinvolgono istituzioni accademiche, centri di ricerca internazionali e organizzazioni culturali.

Le tecnologie immersive come realtà virtuale e realtà aumentata offrono nuove possibilità per l’interpretazione e la fruizione del Pantheon, permettendo ai visitatori di “viaggiare nel tempo” e sperimentare l’edificio nelle sue diverse fasi storiche, dalla costruzione adrianea alle trasformazioni successive.

La collaborazione internazionale per lo studio e la conservazione del Pantheon coinvolge università, musei e istituzioni culturali di tutto il mondo, creando una rete di competenze che arricchisce continuamente la conoscenza del monumento e sviluppa metodologie innovative per la sua protezione e valorizzazione.

Il Pantheon rappresenta molto più di un semplice monumento antico: è un simbolo universale della capacità umana di creare bellezza duratura, un ponte tra passato e presente che continua a ispirare e stupire dopo quasi duemila anni dalla sua costruzione. La sua conservazione e valorizzazione rappresentano una responsabilità collettiva che coinvolge istituzioni, studiosi e cittadini in un impegno comune per la tutela di questo patrimonio dell’umanità.

La sfida del futuro consiste nel trovare l’equilibrio perfetto tra conservazione e fruizione, garantendo che le generazioni future possano continuare ad emozionarsi davanti a questa meraviglia architettonica che Michelangelo definì “opera di angeli e non di uomini”. Il Pantheon, simbolo eterno della grandezza di Roma, continua il suo dialogo silenzioso con l’umanità, testimoniando che la vera arte sa attraversare i millenni mantenendo intatta la propria forza evocativa e la propria capacità di toccare l’anima umana.

Articolo pubblicato da Stile Tricolore