L’Ultimo Addio di un Genio: La Storia della Pietà Rondanini

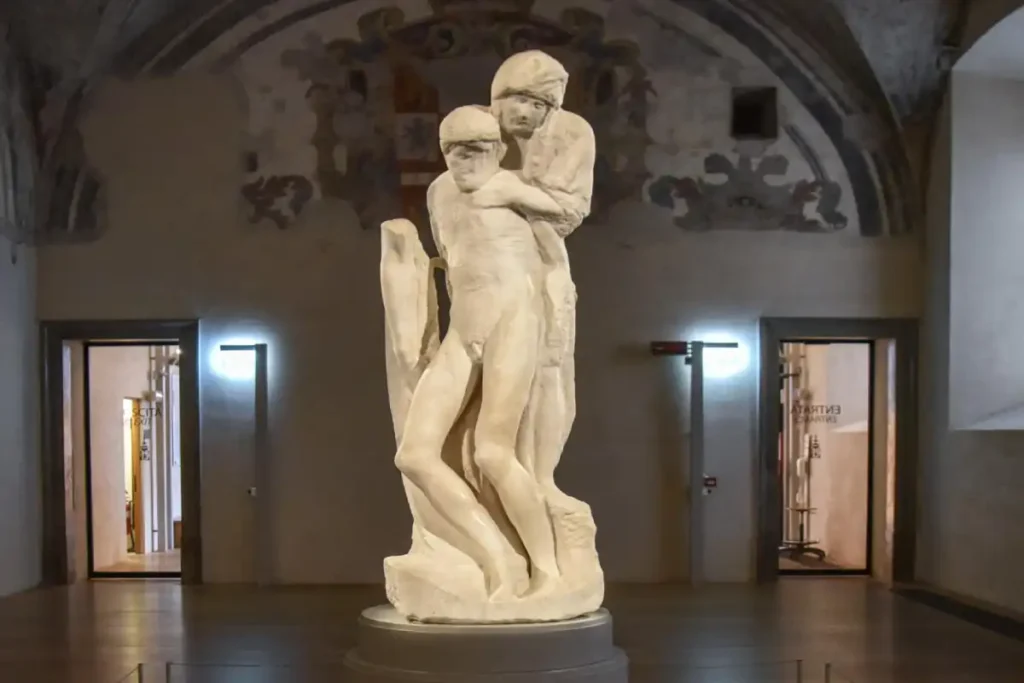

Quando pensiamo a Michelangelo, ci vengono in mente i capolavori perfetti, scolpiti con una precisione quasi divina: il David, la Pietà vaticana, gli affreschi della Cappella Sistina. Ma c’è un’opera che si distingue da tutte le altre, un capolavoro che non è definito dalla sua perfezione, ma dalla sua profonda e toccante imperfezione. Stiamo parlando della Pietà Rondanini, l’ultimo, struggente lavoro del maestro, un’opera che ha visto la luce tra le sue mani stanche e che ci parla di dolore, amore e speranza. Oggi, custodita al Castello Sforzesco di Milano, questa scultura non è solo la testimonianza del genio artistico, ma l’anima di un uomo, un testamento spirituale che continua a emozionare chiunque la osservi.

La storia della Pietà Rondanini è la storia degli ultimi anni di vita di Michelangelo, un’esistenza lunga quasi 90 anni. Il maestro, ormai anziano, stanco e afflitto da un profondo senso di solitudine e di fede, iniziò a lavorare su questa scultura intorno al 1552, e vi lavorò a intermittenza fino a pochi giorni prima della sua morte, avvenuta nel 1564.

In un’epoca in cui si cercava la bellezza ideale e la perfezione classica, la Pietà Rondanini si presenta come un’opera radicalmente diversa. Se la celebre Pietà vaticana, scolpita in gioventù, esalta la bellezza e la purezza della Vergine che tiene in grembo un Cristo dall’aspetto sereno, la Pietà Rondanini è l’opposto. Qui, un Gesù emaciato e senza vita si appoggia con fatica al corpo della madre, che lo abbraccia e lo sorregge in un gesto di amore e dolore quasi disperato. È la rappresentazione di un’intimità profonda, non di un’idealizzazione.

L’Anima Incompiuta: Perché la Scultura è Rimasta Così?

Il primo impatto visivo della Pietà Rondanini è la sua natura incompiuta. Le figure di Maria e Gesù sembrano emergere a fatica dal blocco di marmo, come se la materia lottasse per trattenere la loro anima. A un’analisi più attenta, si notano due mani distinte di Michelangelo: una prima versione più “classica”, di cui sono ancora visibili i resti, e la versione finale, più spirituale e scarnificata.

Si dice che Michelangelo, insoddisfatto della prima versione, abbia ripreso in mano scalpello e martello per scolpire nuovamente l’opera, lavorando su un blocco che aveva già utilizzato. È un gesto incredibile per un uomo della sua età. Questa sua scelta di non finire l’opera, di lasciarla in uno stato di bozza, non è un fallimento. Al contrario, è una scelta artistica consapevole. Il “non-finito” di Michelangelo, il lasciare la pietra quasi grezza, diventa uno strumento per esprimere un’idea più grande e spirituale: il dolore della madre e la morte del figlio non sono eventi statici, ma un processo di elevazione spirituale. L’incompiutezza dell’opera simboleggia l’incapacità dell’arte di rappresentare pienamente un mistero così grande come la morte e la resurrezione.

Dettagli che Commuovono: Analisi dell’Opera

Quando si osserva la Pietà Rondanini, l’attenzione viene catturata da dettagli che, nella loro semplicità, sono incredibilmente potenti. Le figure sono allungate, quasi spettrali, quasi a voler simboleggiare un distacco dal mondo terreno. La loro verticalità, accentuata dall’assenza di una base stabile, suggerisce un movimento verso l’alto, un’ascensione.

La testa di Maria si appoggia teneramente a quella di Gesù, in un gesto che è insieme di consolazione e di accettazione. I corpi dei due personaggi sembrano fondersi in un unico blocco, un’unica entità che unisce la sofferenza umana e la spiritualità divina. È un’opera che, pur essendo in marmo, trasmette un senso di morbidezza, come se il corpo di Cristo fosse un peso leggero tra le braccia della madre. L’intera scultura è un’unica linea sinuosa e ascendente, una sorta di “fiamma” spirituale che si alza dalla terra.

L’incompiutezza della scultura invita l’osservatore a completarla con la propria immaginazione e la propria sensibilità. È questo che la rende così moderna e ancora così attuale. Non c’è la ricerca della perfezione fisica, ma della verità emotiva e spirituale.

Da Roma a Milano: Il Viaggio di un Capolavoro

Dopo la morte di Michelangelo, la scultura passò attraverso diverse mani. Rimase a Roma per oltre tre secoli, nella dimora dei marchesi Rondanini (da cui il nome), quasi dimenticata dal mondo dell’arte. Nel XX secolo, fu acquistata da un collezionista milanese e, nel 1952, fu acquisita dal Comune di Milano.

La scelta di esporla al Castello Sforzesco non è casuale. Questo luogo, che è il cuore storico e artistico della città, ha permesso di valorizzare il capolavoro in un contesto che ne esaltasse l’importanza. Oggi, la Pietà Rondanini ha un suo museo dedicato, uno spazio intimo e raccolto all’interno dell’antico Ospedale Spagnolo del Castello, dove la luce e l’atmosfera contribuiscono a creare un’esperienza contemplativa e quasi mistica per i visitatori.

FAQ: Domande Frequenti sulla Pietà Rondanini

- Dove si trova la Pietà Rondanini?

La Pietà Rondanini è esposta al Museo della Pietà Rondanini, all’interno del Castello Sforzesco di Milano.

- Perché la Pietà Rondanini è incompiuta?

Non si sa con certezza, ma la teoria più accreditata è che Michelangelo stesso l’abbia lasciata in quello stato. Potrebbe essere stata una scelta artistica consapevole (il “non-finito”) per esprimere un concetto spirituale, o un gesto dettato dalla stanchezza e dall’età avanzata.

- Qual è la differenza con la Pietà vaticana?

La Pietà vaticana è un’opera della giovinezza di Michelangelo, che esalta la perfezione e l’idealizzazione classica. La Pietà Rondanini è l’opera della sua vecchiaia, che si concentra sull’emozione, la spiritualità e l’intima sofferenza, con una resa scarna e non rifinita.

Conclusioni

La Pietà Rondanini non è il capolavoro che ti aspetti da Michelangelo. Non è perfetta, non è finita, e forse proprio per questo è l’opera più umana e toccante del maestro. È un inno all’amore filiale, un simbolo di speranza e un’accettazione serena del destino, un canto d’addio che risuona ancora oggi. Vedere la Pietà Rondanini al Castello Sforzesco di Milano non è solo una visita a un museo, ma un incontro intimo con l’anima di un uomo che, alla fine della sua vita, ha cercato la bellezza non nella forma, ma nell’essenza della fede e del dolore.

Scopri la Petà Rondanini su Amazon

Articolo pubblicato da Stile Tricolore