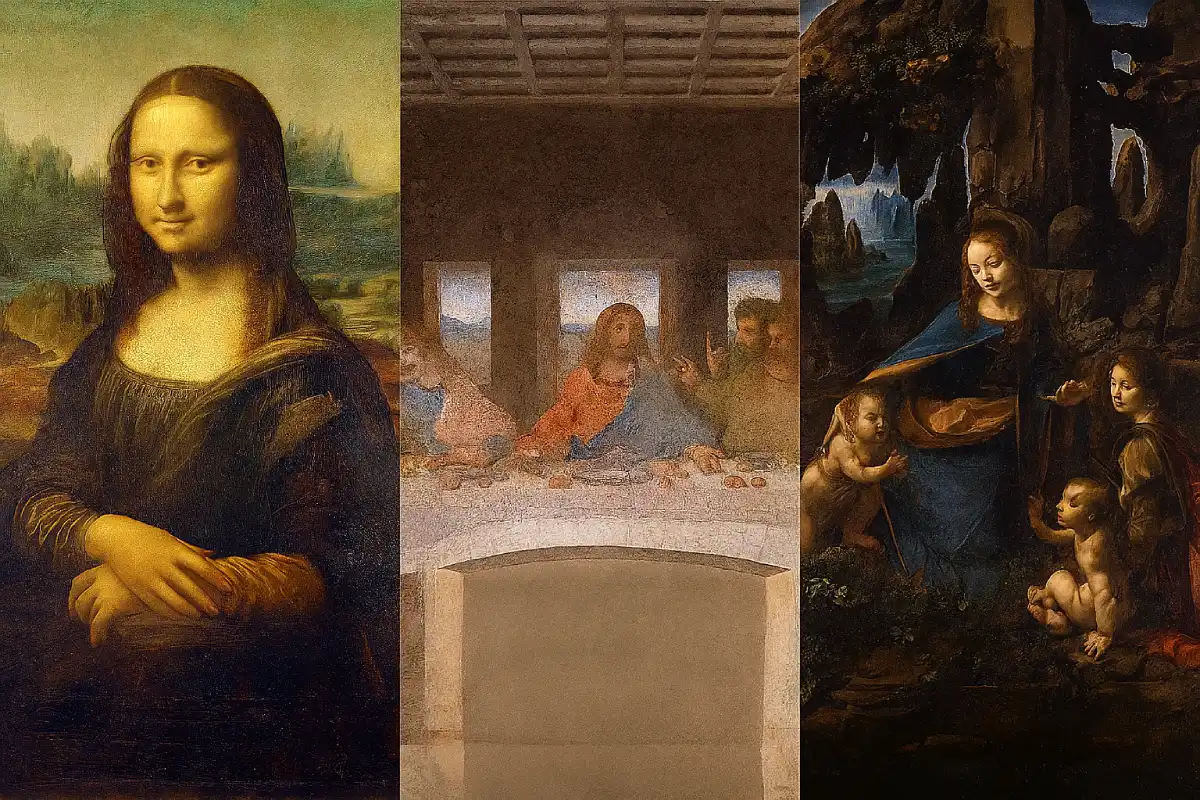

Leonardo da Vinci non fu semplicemente un artista: fu un genio universale che incarnò come nessun altro l’ideale rinascimentale dell’uomo completo. Pittore, scultore, architetto, ingegnere, anatomista, botanico, matematico, musicista – la sua mente instancabile esplorava ogni campo del sapere umano con la stessa insaziabile curiosità. Eppure, nonostante i suoi interessi enciclopedici e i migliaia di fogli di appunti e disegni che ci ha lasciato, Leonardo completò relativamente pochi dipinti nella sua vita. Questa rarità rende ogni sua opera ancora più preziosa, testimonianza di una perfezione ossessivamente ricercata che spesso lo portava ad abbandonare progetti o a lavorarci per anni senza mai considerarli veramente finiti. Tra la ventina di opere attribuite con certezza a Leonardo, tre spiccano come pietre miliari non solo della sua produzione, ma dell’intera storia dell’arte occidentale: la Gioconda, l’Ultima Cena e la Vergine delle Rocce. Questi capolavori rivoluzionarono la pittura introducendo innovazioni tecniche, compositive e concettuali che influenzarono generazioni di artisti e continuano ancora oggi a esercitare un fascino irresistibile su milioni di persone.

1. La Gioconda: Il Sorriso più Famoso del Mondo

Nel Musée du Louvre di Parigi, protetta da vetro blindato e sorvegliata 24 ore su 24, appesa in una sala dedicata esclusivamente a lei, si trova quella che è probabilmente l’opera d’arte più famosa, più riprodotta, più discussa e più enigmatica mai creata: la Gioconda, o Mona Lisa.

La Storia del Ritratto

Leonardo iniziò a lavorare al ritratto probabilmente intorno al 1503, quando aveva ormai cinquant’anni ed era all’apice della sua maturità artistica. Il soggetto è tradizionalmente identificato con Lisa Gherardini, moglie del mercante fiorentino Francesco del Giocondo – da cui il nome “Gioconda” (la donna di Giocondo). Francesco aveva commissionato il ritratto per celebrare l’acquisto di una nuova casa e la nascita del loro secondo figlio.

Ma Leonardo non consegnò mai il dipinto al committente. Se ne innamorò, lo portò con sé in tutti i suoi spostamenti – da Firenze a Milano, da Milano a Roma, da Roma alla Francia dove trascorse gli ultimi anni della sua vita ospite del re Francesco I – continuando a lavorarci, a perfezionarlo, a modificarlo. Quando morì nel 1519 al Castello di Clos Lucé in Francia, la Gioconda era ancora nel suo studio. Francesco I l’acquistò dagli eredi e da allora è rimasta in Francia, diventando proprietà dello Stato francese e gioiello della collezione del Louvre.

Le Innovazioni Tecniche Rivoluzionarie

Ciò che rende la Gioconda così straordinaria va ben oltre il sorriso enigmatico che ha affascinato il mondo. Leonardo utilizzò questo ritratto per sperimentare e perfezionare tecniche che avrebbero cambiato per sempre la pittura occidentale.

Lo Sfumato: Questa è forse l’innovazione più significativa di Leonardo. Lo sfumato è una tecnica che elimina le linee nette e i contorni definiti, sostituendoli con transizioni graduali e impercettibili tra colori e toni. Il risultato è una morbidezza quasi atmosferica, come se la figura emergesse da una nebbia leggera. Osservando la Gioconda da vicino, non si riesce mai a individuare con precisione dove finisce un colore e ne inizia un altro, dove finisce il viso e inizia lo sfondo. Questa tecnica crea un’impressione di tridimensionalità e vitalità che nessun ritratto precedente aveva mai raggiunto.

Lo sfumato è particolarmente evidente negli angoli degli occhi e della bocca, quelle zone cruciali per l’espressione facciale. È proprio l’uso dello sfumato in questi punti che crea l’ambiguità del sorriso: a seconda della luce, dell’angolo di osservazione e persino dello stato d’animo dello spettatore, il sorriso sembra cambiare, ora più evidente, ora quasi scomparso.

La Prospettiva Aerea: Dietro la figura di Mona Lisa, Leonardo dipinse un paesaggio fantastico, montuoso, attraversato da un fiume serpeggiante, con un ponte sulla destra. Questo paesaggio non esiste in natura ma è una sintesi ideale delle osservazioni leonardesche sulla geologia, sull’erosione, sul movimento dell’acqua. Leonardo utilizzò qui la prospettiva aerea (o atmosferica): più gli elementi sono lontani, più appaiono sfocati, sbiaditi, azzurrini, imitando l’effetto che l’atmosfera ha sulla percezione visiva. Questa tecnica, oggi data per scontata, era rivoluzionaria all’epoca.

La Composizione Piramidale: La figura è composta seguendo una struttura piramidale, con il volto all’apice e le mani che formano la base. Questa composizione crea stabilità visiva ed eleganza, diventando un modello compositivo imitato da innumerevoli ritrattisti successivi.

L’Enigma del Sorriso

Il sorriso della Gioconda ha generato biblioteche intere di interpretazioni. Perché ci sembra così enigmatico, così sfuggente? La scienza moderna ha cercato di spiegarlo: quando guardiamo il dipinto fissando gli occhi, il sorriso sembra più evidente, ma quando spostiamo lo sguardo verso il basso, verso la bocca, sembra attenuarsi o scomparire. Questo avviene perché la visione periferica è più sensibile alle basse frequenze, percependo meglio le ombre sfumate che Leonardo usò per suggerire il sorriso.

Ma al di là delle spiegazioni scientifiche, il sorriso della Gioconda rimane un mistero psicologico. Sembra suggerire una conoscenza segreta, un’ironia sottile, una serenità interiore. Leonardo riuscì a catturare qualcosa di ineffabile sulla tela, quella complessità dell’animo umano che sfugge alle parole ma che tutti riconosciamo quando la vediamo.

Il Mito Moderno

La Gioconda non è sempre stata così famosa. La sua celebrità esplose nel 1911 quando fu rubata dal Louvre da un imbianchiere italiano, Vincenzo Peruggia, che la nascose per due anni prima di essere arrestato mentre cercava di venderla a Firenze. Il furto fece scalpore mondiale, la sua foto apparve su tutti i giornali, e quando fu recuperata nel 1913, la Gioconda era diventata una superstar globale.

Da allora, la sua fama non ha fatto che crescere. È stata riprodotta all’infinito, reinterpretata da artisti come Marcel Duchamp (che le disegnò baffi e pizzetto) e Andy Warhol, è comparsa in pubblicità, parodie, meme. Eppure, vedere l’originale al Louvre rimane un’esperienza unica. Nonostante le folle, nonostante il vetro protettivo, nonostante le migliaia di riproduzioni che abbiamo visto, stare davanti al dipinto originale crea una connessione diretta con il genio di Leonardo che nessuna copia può replicare.

2. L’Ultima Cena: Il Teatro dell’Anima Umana

Nel refettorio del convento domenicano di Santa Maria delle Grazie a Milano, su una parete che avrebbe dovuto essere semplice decorazione per i pasti dei frati, Leonardo creò tra il 1495 e il 1498 quello che molti considerano il più grande dipinto narrativo mai realizzato: l’Ultima Cena.

Il Contesto e la Commissione

Ludovico il Moro, duca di Milano, commissionò a Leonardo di decorare la parete di fondo del refettorio conventuale con una scena dell’Ultima Cena, soggetto tradizionale per i refettori monastici. Ma ciò che Leonardo creò andò infinitamente oltre le aspettative, trasformando una scena religiosa convenzionale in un dramma psicologico di intensità senza precedenti.

La Rivoluzione Compositiva

Prima di Leonardo, le rappresentazioni dell’Ultima Cena seguivano schemi piuttosto rigidi: Cristo al centro, gli apostoli disposti in fila, Giuda isolato dall’altra parte della tavola per distinguerlo dai buoni. Leonardo ruppe completamente con questa tradizione.

Il Momento Drammatico: Leonardo scelse di rappresentare il momento esatto in cui Cristo pronuncia le parole “Uno di voi mi tradirà”. L’effetto è elettrico. Gli apostoli reagiscono con sorpresa, incredulità, dolore, rabbia – un’esplosione di emozioni umane catturate con un realismo psicologico mai visto prima. Non sono figure statiche e ieratiche, ma uomini vivi, ciascuno con la propria personalità, che reagiscono in modo individuale a questa rivelazione devastante.

I Gruppi di Tre: Gli apostoli sono organizzati in quattro gruppi di tre, creando una composizione dinamica dove i gesti e gli sguardi si intrecciano. Ogni gruppo forma una sorta di piccola scena teatrale: alcuni apostoli si consultano tra loro chiedendosi chi possa essere il traditore, altri gesticolano protestando la propria innocenza, altri si rivolgono direttamente a Cristo cercando spiegazioni.

Cristo come Centro Calmo: Al centro di questo turbine emotivo, Cristo è un’isola di calma. Le sue braccia aperte creano una forma triangolare che stabilizza la composizione. Dietro di lui, tre finestre inquadrano la sua testa creando una sorta di aureola naturale. Mentre tutti intorno sono agitazione, Cristo è sereno, consapevole del suo destino, già oltre il dramma umano che si consuma intorno a lui.

Giuda: L’innovazione più audace è la posizione di Giuda. Leonardo non lo separò dagli altri apostoli ma lo inserì tra loro, seduto accanto a Cristo, creando una tensione drammatica potentissima. Giuda è riconoscibile perché è l’unico che si ritrae istintivamente quando Cristo parla, l’unico che serra una borsa (i trenta denari del tradimento), l’unico il cui volto è in ombra mentre gli altri sono illuminati. Ma è lì, tra i discepoli, rendendo il tradimento ancora più terribile proprio per questa vicinanza.

La Tecnica Sperimentale e i Suoi Problemi

Leonardo, sempre sperimentatore, decise di non utilizzare la tradizionale tecnica dell’affresco (pittura su intonaco fresco) che avrebbe richiesto rapidità di esecuzione incompatibile con il suo metodo meticoloso. Invece, sviluppò una tecnica propria usando tempera e olio su intonaco secco preparato, che gli permetteva di lavorare lentamente, di tornare sui dettagli, di modificare.

Purtroppo, questa sperimentazione si rivelò disastrosa per la conservazione. Già vent’anni dopo il completamento, Giorgio Vasari notava che l’opera iniziava a deteriorarsi. L’umidità del refettorio, le esalazioni dalla cucina adiacente, i restauri maldestri nei secoli successivi, e persino i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale (che distrussero parte del convento ma miracolosamente risparmiarono la parete dell’Ultima Cena) hanno continuato a danneggiare l’opera.

Il restauro monumentale completato nel 1999, durato oltre vent’anni, ha salvato ciò che restava del dipinto, rivelando colori e dettagli che erano stati nascosti sotto secoli di sporcizia e ridipinture. Oggi, per preservare l’opera, solo 25 persone alla volta possono entrare nel refettorio, per un massimo di 15 minuti, dopo aver attraversato una camera di decompressione che filtra l’umidità e gli agenti inquinanti. Questa necessità rende la visita ancora più preziosa e carica di significato.

L’Influenza sulla Storia dell’Arte

L’Ultima Cena divenne immediatamente un punto di riferimento per gli artisti. Raffaello, Andrea del Sarto e innumerevoli altri studiarono e copiarono la composizione leonardesca. Il modo di rappresentare narrazioni complesse, di caratterizzare psicologicamente i personaggi, di creare dramma attraverso gesti e espressioni: tutto fu rivoluzionato da questo dipinto. L’Ultima Cena stabilì nuovi standard per l’arte narrativa che persistono ancora oggi nel cinema e nella fotografia.

3. La Vergine delle Rocce: Il Mistero dell’Ombra e della Luce

Esistono due versioni della Vergine delle Rocce: la prima, dipinta tra il 1483 e il 1486, oggi al Louvre di Parigi; la seconda, realizzata tra il 1495 e il 1508 con l’aiuto della bottega, conservata alla National Gallery di Londra. Entrambe rappresentano lo stesso soggetto ma con differenze significative. La versione del Louvre è generalmente considerata interamente autografa e di qualità superiore.

Il Soggetto Inusuale

Il dipinto rappresenta un episodio apocrifo (non presente nei Vangeli canonici) dell’infanzia di Cristo: l’incontro nel deserto tra Gesù Bambino e Giovanni Battista bambino, sotto la protezione della Vergine Maria e dell’arcangelo Uriele. L’ambientazione, invece del deserto tradizionale, è una grotta rocciosa misteriosa e suggestiva.

L’Ambientazione Geologica

La scelta di ambientare la scena in una grotta non è casuale ma riflette la profonda fascinazione di Leonardo per la geologia. La grotta è rappresentata con accuratezza scientifica: le formazioni rocciose, le stratificazioni, l’erosione, la vegetazione che cresce nelle fessure – tutto testimonia le osservazioni dirette che Leonardo conduceva nelle sue esplorazioni delle montagne lombarde.

Ma la grotta non è solo scenario: è elemento simbolico. L’oscurità della roccia contrasta con la luce soprannaturale che illumina le figure, creando un’atmosfera di mistero sacro. La grotta può essere letta come simbolo del grembo materno, della morte e della rinascita, del passaggio tra mondo terreno e dimensione divina.

Le Innovazioni Compositive

La Piramide Umana: Le quattro figure formano una composizione piramidale perfetta, con la Vergine al vertice e i due bambini alla base. Ma questa piramide non è rigida: i gesti e gli sguardi creano linee dinamiche che collegano i personaggi in una rete di relazioni.

I Gesti Eloquenti: Ogni gesto ha significato. La mano della Vergine sopra la testa di Gesù è protettiva. Il dito dell’angelo indica Giovanni Battista, suggerendo la sua futura missione di annunciare il Messia. La mano benedicente di Gesù verso Giovanni stabilisce la relazione tra i due. Questi gesti silenziosi narrano una storia complessa senza bisogno di parole o attributi tradizionali.

Il Chiaroscuro Estremo: Leonardo portò qui all’estremo la sua tecnica del chiaroscuro. La luce proviene da una fonte indefinita (forse l’apertura della grotta sullo sfondo) e modella le forme emergendo dall’oscurità. Le figure sembrano letteralmente materializzarsi dalle tenebre, create dalla luce. Questa drammatica illuminazione influenzò profondamente Caravaggio e tutti i tenebristi del Seicento.

Il Paesaggio Oltre la Grotta

Attraverso le aperture della grotta, si intravede un paesaggio lontano, azzurrino, montuoso, reso con la prospettiva aerea. Questo elemento prefigura lo sfondo della Gioconda e testimonia l’interesse costante di Leonardo per il rapporto tra primo piano dettagliato e lontananze atmosferiche.

La Botanica Precisa

Con la sua consueta precisione scientifica, Leonardo dipinse le piante della grotta con accuratezza botanica tale che è possibile identificare le specie: primule, anemoni, iris, felci. Questa attenzione al dettaglio naturalistico non è decorazione ma espressione della convinzione leonardesca che arte e scienza fossero indivisibili, che comprendere la natura fosse essenziale per rappresentarla.

Leonardo oltre i Tre Capolavori

Sebbene questi tre dipinti rappresentino le vette assolute della produzione leonardesca, sarebbe riduttivo dimenticare altre opere fondamentali: l’Annunciazione giovanile agli Uffizi, il San Gerolamo incompiuto alla Pinacoteca Vaticana, la Dama con l’ermellino al Museo Czartoryski di Cracovia, il San Giovanni Battista al Louvre, l’Adorazione dei Magi incompiuta agli Uffizi.

E poi ci sono i disegni: migliaia di fogli di studi anatomici, macchine volanti, sistemi idraulici, fortificazioni, studi di piante, animali, volti, espressioni. Questi disegni rivelano una mente che non si accontentava mai, che indagava incessantemente i meccanismi del mondo naturale e umano.

L’Eredità di Leonardo da Vinci

L’influenza di Leonardo sulla storia dell’arte è incalcolabile. Ogni artista successivo, da Raffaello a Rembrandt, da Caravaggio a Vermeer, deve qualcosa alle sue innovazioni. Lo sfumato, il chiaroscuro drammatico, la composizione piramidale, la caratterizzazione psicologica, l’osservazione scientifica della natura: tutti questi elementi divennero patrimonio comune dell’arte occidentale.

Ma al di là delle tecniche, Leonardo incarnò un ideale: quello dell’artista-scienziato, dell’intellettuale universale che non separava arte e scienza, bellezza e conoscenza. In un’epoca di crescente specializzazione, Leonardo rimane esempio luminoso di come la curiosità senza confini e il desiderio di comprendere possano produrre opere di bellezza eterna.

Vedere le Opere Oggi

La Gioconda al Louvre: preparatevi alle folle, ma non lasciatevi scoraggiare. Visitare al mattino presto o in tardo pomeriggio infrasettimanale riduce l’attesa. Il dipinto è più piccolo di quanto ci si aspetti (77 x 53 cm), ma la sua presenza è magnetica.

L’Ultima Cena a Milano: prenotazione obbligatoria con settimane o mesi di anticipo tramite il sito ufficiale. I biglietti si esauriscono rapidamente. I 15 minuti concessi passano velocissimi, ma l’esperienza è indimenticabile.

La Vergine delle Rocce al Louvre: meno affollata della Gioconda, permette una contemplazione più tranquilla. La National Gallery di Londra offre l’opportunità di vedere la seconda versione e confrontare le differenze.

Conclusione: Il Genio Senza Tempo

Cinque secoli dopo la sua morte, Leonardo da Vinci continua a affascinare, ispirare e sfidare. I suoi capolavori non sono solo tesori museali ma opere vive che continuano a parlare, a porre domande, a rivelare nuovi significati a ogni osservazione.

La Gioconda ci interroga con il suo sorriso enigmatico, l’Ultima Cena ci coinvolge nel suo dramma umano e divino, la Vergine delle Rocce ci trasporta in un mondo di mistero sacro e bellezza naturale. Insieme, questi tre capolavori dimostrano come l’arte, quando tocca le vette del genio, possa trascendere tempo e cultura per parlare direttamente all’anima umana.

Leonardo ci ricorda che l’arte non è solo tecnica o abilità manuale, ma visione, pensiero, interrogazione profonda sulla natura dell’uomo e del mondo. Ci insegna che la vera creatività nasce dalla curiosità insaziabile, dall’osservazione attenta, dal coraggio di sperimentare anche a rischio di fallire.

E forse, questo è il dono più grande che questi tre capolavori ci fanno: non solo bellezza da ammirare, ma ispirazione a guardare il mondo con gli occhi curiosi e meravigliati di Leonardo, a non accontentarci mai delle risposte facili, a cercare sempre la verità dietro le apparenze, a unire arte e scienza, bellezza e conoscenza in una sintesi armoniosa che è, in ultima analisi, la definizione stessa di umanesimo.

Scopri leonardo da Vinci su Amazon

Articolo pubblicato da Stile Tricolore